ATTENTION À L’ULTRACRÉPIDARIANISME !

- Posté par Guillaume Lemonde

- Catégories Chroniques Contemporaines et Pensées, Philosophie, Présence et attention, Relation thérapeutique

- Date 22 mai 2020

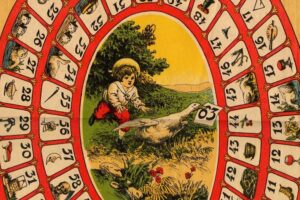

IMAGE Casa Vasari, Apelle e il sandalo

IMAGE Casa Vasari, Apelle e il sandalo

L’ULTRACREPIDARIANISME (merci à Olivia pour le sujet)

Pline l’Ancien[1] raconte que lorsque le célèbre peintre grec Apelle[2] exposait ses peintures, il avait coutume de se tenir derrière ses œuvres pour écouter les commentaires. Un jour, un cordonnier critiqua la manière dont Appelle avait peint une sandale. Dans la nuit qui suivit, le peintre retoucha sa peinture. Constatant les changements apportés, le cordonnier se trouva encouragé à poursuivre ses commentaires et se mit à redire du dessin de la jambe. Cela insupporta Appelle qui sorti de derrière le tableau et lança au passant (en grec évidemment, mais traduit en latin par Pline l’Ancien[3]) :

« Sutor, ne supra crepidam », ce qui signifie : « Cordonnier, pas plus haut que la sandale. »

Cette devise est demeurée célèbre. Elle est adressée à ceux qui veulent donner leur avis sur des sujets pour lesquels ils n’ont pas de compétence.

En 1819, le célèbre essayiste britanique William Hazlitt,

remplaça le mot supra par le préfixe ultra et créa le mot ultracrepidarian, devenu ultracrépidarianiste en français.

***

Depuis le mois de mars 2020, on a vu de nombreuses personnes s’improviser infectiologues sur les réseaux sociaux et décider que tel Professeur avait raison ou tort d’utiliser tel ou tel traitement.

De la même façon, il y aura probablement très bientôt une abondante promotion de tout nouveaux économistes.

Mais si je souhaite traiter ici de l’ultracrépidarianisme, ce n’est pas pour attenter un procès à ces experts improvisés, mais pour justement désamorcer notre tendance innée à juger les gens selon l’autorité à partir de laquelle ils s’expriment.

Pourquoi une idée magnifique ne pourrait-elle pas germer chez un profane, un inculte, un ignorant ? Pourquoi un regard complètement vierge de préceptes et de conventions apprises ne pourrait-il pas saisir un aspect qu’un expert n’aurait pas aperçu ?

Il y a sur les réseaux sociaux une somme incroyables d’idées qui s’échangent et que l’on ne prend pas en compte du seul fait du pédigrée de ceux qui les prononcent.

Nous nous comportons comme le peintre Apelle avec le bottier.

C’est malheureux, mais bien compréhensible car nous connaissons la vacuité de certaines de nos opinions et nous nous en défendons en nous plaçant nous-mêmes en juge au sujet des autres.

Donc attention à l’ultracrépidarianisme ! à celui que l’on croit reconnaître chez les autres !

(C’est l’histoire de la poutre et de la paille…)

NOTRE TENDANCE À JUGER VIENT DE CE QUE NOUS AVONS DEUX RÉFÉRENTIELS :

- L’un est le monde intérieur qui porte ses besoins, ses désirs, ses idéaux.

- L’autre est le monde extérieur qui les satisfait plus ou moins.

Aussi longtemps que nous suivons notre nature, nous restons focalisés sur le référentiel intérieur et tâchons d’être satisfait par le monde extérieur.

C’est pourquoi, naturellement, nous ne connaissons le monde extérieur que d’après les satisfactions qu’il nous procure et nous le repoussons quand il nous frustre.

Du coup, nous acquiesçons aux pensées qui nous plaisent et les approuvons D’ABORD parce qu’elles nous plaisent et non parce qu’elles sont vraies.

Il suffit qu’une pensée satisfasse un besoin quelconque chez nous (besoin de reconnaissance, besoin d’exprimer une peur, un désir, une aversion) pour que déjà nous nous en emparions comme d’un étendard et la donnions à qui veut l’entendre sans même vérifier qu’elle soit vraie.

La véracité n’est pas importante quand on se situe à ce niveau d’expérience. Seul importe la satisfaction d’avoir une pensée qui nous soit agréable. Et nous la tenons pour vraie car elle nous plait et va dans le sens de ce que nous pensons déjà.

Ce genre de pensées s’appelle OPINIONS. Chacun peut avoir des opinions sur n’importe quel sujet.

Mais une opinion exprime la moitié de la réalité, car elle se base sur les nécessités d’un monde intérieur. L’autre moitié serait exprimée par une opinion inverse.

Alors en jugeant l’opinion de l’autre comme d’emblée irrecevable, nous nous fermons nous aussi à une moitié du monde qui ne nous convient pas…

On estime avoir l’expertise nécessaire pour se fermer à ce que d’autres peuvent apporter.

Ce sujet a été développé dans l’article : Sortir de la pensée binaire

LE DISCOURS DES EXPERTS

Qu’est-ce qu’un expert, sinon une autorité dont on souhaiterait qu’elle puisse s’exprimer avec une compétence telle, qu’il n’y aurait aucune faille dans son propos ? Donc l’exact inverse de l’ultracrépidarianiste. À l’opposé des opinions de ceux-ci, l’expert exprime des arguments qui font autorité.

Par exemple, d’un côté on a le célèbre peintre Apelle et de l’autre, le bottier.

En s’exclamant : « Sutor, ne supra crepidam », Apelle use d’un argument d’autorité, la sienne, comme peintre, qui refuse l’avis d’un bottier qui n’est pas peintre. Il se défend de subir la frustration que le monde extérieur peut lui faire vivre.

Par nature l’argument d’autorité évince le débat contradictoire. Il repousse le monde extérieur.

Il protège de l’inconfort de ne pas savoir.

Ne pourrions-nous pas apprendre à ne pas savoir ?

Il serait intéressant de repérer les moments où l’on se place vis-à-vis de l’autre comme une autorité de façon à inverser la vapeur : concevoir que son opinion pourrait bien être la part manquante à notre connaissance.

Je crois en l’expertise des ignorants.

N’importe quel enseignant en aura fait l’expérience :

Les questions posées en méconnaissance d’un sujet, les affirmations que l’on peut exposer, même si elles sont péremptoires, sont de possibles sources de découvertes.

Il n’y a pas de questions bêtes ni de remarques déplacées…

À condition de pouvoir les accueillir comme la part manquante de notre connaissance, c’est à dire de les accueillir comme si on pouvait les formuler soi-même.

Cela ne veut pas dire les approuver, ni les faire siennes, mais se décentrer de son point de vue pour se tenir dans l’intervalle inconfortable que ces réflexions, ces avis, ces opinions forment avec ce que l’on sait, ou ce que l’on croit savoir…

Il ne s’agit pas non plus de se forcer à essayer de fédérer ces points de vue peut-être inconciliables… ni de balancer de l’un à l’autre, mais de se tenir entre eux.

Ce faisant, on pourrait découvrir l’endroit à partir duquel on peut se dire : En fait, je ne sais pas.

Et dans ce “je ne sais pas” pourrait venir une idée plus haute, plus grande que celle que l’on avait attrapée jusque-là. Une idée qui éclairerait d’une manière nouvelle, ce que l’on croyait savoir.

C’est l’entre-deux du débat contradictoire qui compte, et non pas la référence sur laquelle s’appuie une pensée.

Ce n’est même pas la qualité ou la complexité de la pensée elle-même qui compte, mais l’attention avec laquelle on arrive à la tenir présente en même temps que celle que l’on défend soi-même.

N’est-ce pas pour ça que l’on dit que la vérité sort de la bouche des enfants ? Elle n’en sort que si l’on peut prendre en soi ce qui vient d’être dit, au même niveau que ce que l’on pense soi-même.

Car en se tenant dans cet intervalle, on ne défend plus rien. On sort de l’opinion et on commence à penser.

Voilà pour aujourd’hui

GL

Un article pour aller plus loin :

[1] Pline l’Ancien est né en 23 apr. J.-C. à Novum Comum (Côme) dans le nord de l’Italie et mort en 79, à Stabies, près de Pompéi, lors de l’éruption du Vésuve. Il fut écrivain et naturaliste, auteur d’une monumentale encyclopédie intitulée Histoire naturelle (vers 77).

[2] Apelle de Cos, célèbre peintre grec qui vécu au IVème siècle avant J.C.

[3] Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXXV, chap. 10.

Médecin, chercheur, développe et enseigne la démarche Saluto dans ses différents champs d'application. Après des études de médecine à Lyon, il découvre la pédagogie curative et la sociothérapie, alliant la pédagogie et la santé. Pour lui, la question de toujours est d’offrir l’espace et les moyens permettant à chacun de devenir acteur de sa vie. Il ouvre un cabinet en Allemagne où il poursuit ses recherches dans le cadre de l’éducation spécialisée, puis en Suisse.

À partir de l’étude des grands chapitres de la pathologie humaine, il met en évidence quatre étapes de la présence à soi et au monde (1995) et découvre et développe à partir de cette recherche la Salutogénéalogie (2007) et la démarche Saluto (2014).

Il donne des conférences et des séminaires de formation pour enseigner cette démarche.

Il est auteur de publications faisant état de ses travaux.

Article précédent

RILKE : LES DRAGONS DE NOTRE VIE SONT DES PRINCESSES QUI ATTENDENT DE NOUS VOIR COURAGEUX...

Vous aimerez aussi

NOTRE VIE N’EST-ELLE QU’UNE SUCCESSION D’ÉVÉNEMENTS ?

MARIE MADELEINE SE TENAIT PRÈS DU TOMBEAU